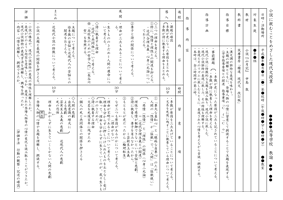

|

|||||||||

|

|

|||||||||

| 1/2/3/4 | 次のページへ |

「この作品のヒミツは?」と生徒に問えば、「なぜ、李徴は虎になったのか?」と答えます。次に、その答えを問えば、「臆病な自尊心と尊大な羞恥心とによって内面の虎が外に現れたから。」と多くの生徒は答えます。また、ある生徒は「自分の詩業に執着し続け、妻子のことを捨てて顧みることがなかったから。」と答えます。どちらの理由も生徒にはとても理解しやすいものといえます。実感を伴っているといってもいいでしょう。虎に成り下がるにはそれなりの原因が李徴自身にあるはずだという確信が、この答えを導き出します。そして、それを教室で導き出して授業を終えている場合もあるのではないでしょうか。しかし『山月記』の授業は、ここから始まるのです。この教材のヒミツは、「なぜ、ヒミツの答えがないのか。」ということなのです。

① 解きほぐす――物語を読み解くコード

中島敦が依拠した『人虎伝』には、李徴が虎になった原因が明記されています。

於南陽郊外、嘗私一孀婦。其家竊知之、常有害我心。孀婦由是不得再合。吾因乘風縱火、一家數人盡焚殺之而去此。爲恨爾。

(現代語訳)南陽の郊外で、かつて、私は一人の未亡人と密通していた。そして、その家の人たちにその関係が知られることになったのだ。そこで、その家の人たちは、私を恨み、私に危害を加えようとしたのだ。当然、女と私はもう会うことはできなくなった。私は、ある時、吹く風に乗じて、その家に火を放ち、一家全員を焼き殺してしまったのだ。これこそ、私が後悔していることなのだ。

極悪非道の行いの報いという視点が『人虎伝』には明確です。ほとんどをこの『人虎伝』に依拠した作者が、あえてこの部分を外したことには大きな意味があります。虎になった原因を不明のままにしておくという意図です。しかし、生徒は李徴自身の述懐にばかり目を向けます。

人間はだれでも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが、各人の性情だという。おれの場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これがおれを損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては、おれの外形をかくのごとく、内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。

自分の中に猛獣のような性情があり、それが自分自身を変えてしまったという論理です。 自身が制御できない猛獣のような性情という表現は、多感で自己表現に思い悩む高校生にとっては自身に寄り添った、しかも新鮮な表現に思えるのでしょう、生徒は李徴の破滅の原因をここに見ます。実際に、作品の中でもこの述懐のウエイトは大きく、李徴自身の境涯と重ね合わせれば、まず第一にこれが原因として浮かび上がるのは理解できます。しかし、李徴が他の場面ではこれと異なる原因にも触れていることにも注意が必要です。

それは、李徴が最後に袁傪に妻子の行く末を頼み出る場面です。

本当は、まず、このことのほうを先にお願いすべきだったのだ、おれが人間だったなら。飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい詩業のほうを気にかけているような男だから、こんな獣に身を堕とすのだ。

詩に執着しすぎて、妻子への愛情が乏しい獣のような人間だから獣になったという論理です。生徒流にいえば、優しくないからということなのです。生徒の中にはこの論理に反応するものもいます。生徒には理解しやすい論理です。何しろ愛や優しさがないのですから、こんな男が成功するはずはないというわけです。

これと関連したことに、「李徴の詩に不足していたものとは?」というヒミツがあります。虎になって発表の場を失った李徴が、自作の詩を袁傪に託した場面での袁傪の感想です。

なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、どこか(非常に微妙な点において)欠けるところがあるのではないか、と。

李徴の詩は、微妙な点において欠けているものがあるから一流になれなかったということなのですが、この微妙な点を生徒の多くは「愛」に求めます。妻子への愛がなかったからいい詩が書けなかったというわけです。私が「では、愛があればいい詩が書けるの?」と問えば、躊躇なく「はい。」と答えてきます。本気で「愛があればなんでもできる。」と信じ込んでいるわけではないのですが、生徒たちは小説・物語はそう読むということに慣れ親しんでいるのだと思います。テレビ・アニメ恐るべしです。

| 1/2/3/4 | 次のページへ |

| ● 3 『山月記』の指導案をダウンロード | 一太郎版 |